おはようございます。

ふと気がついたら、本日発行する号で「週刊isologue」を4月に発行して半年です。

「観念的な話ではなく、データに基づいて分析する」ということをカッコよく掲げたのはいいものの、1回分を書くのに週末含めて延べ数日かかるので、いつまで続くかなあと思っていたのですが、自分でも調べたい話題の企業等を取り上げているので、おかげさまでなんとか半年続きました。

「isologueはメルマガに移行した」と思ってらっしゃる方が結構多いんですが、ブログも引き続きやってます!

(確かに投稿数が減ってますので、そう思われても仕方ないかも)。

メルマガは、基本的に「財務を中心とした今話題の企業の分析」がテーマで、ブログはそれ以外すべてになります。

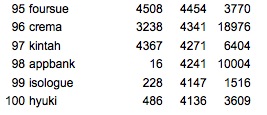

購読者数もおかげさまで伸びておりまして、現在、まぐまぐの有料メルマガランキングで7位。

じりじりとですが、おかげさまでランキングは上がっています。

最近、新聞等のオンラインでの課金が世界的なテーマになっているので、始めた時期としては面白かったのではないかと。

(週刊isologueはメルマガということになってますが、グラフや図などが多いので本文はWebになっており、課金システムとしてメルマガを使っているだけ。媒体としてメルマガでないといけないというわけではありません。)

今後数年で、Google、Appleなどがコンテンツ課金の世界的プラットフォームを作るのではないかと思われるので、課金のしきいが下がることになれば面白いです。

また、通常のWebと違って、有料コンテンツでは「評判メカニズム」を働かせるのが難しいですね。

通常のWebのコンテンツであれば、ブログやブックマークで紹介され、記事が話題になるとトラフィックがグンと増えるのですが、クローズドなコンテンツだとこうしたポジティブ・フィードバックが働きづらい。

結局、指数関数的な伸びというよりは、本当に興味を持っていただけた人に購読していただける「線形」な伸びになります。

これが、GoogleやApple等が有料コンテンツのプラットフォームを作ることになると、そこで表示されるランキング等が評判メカニズムとなって、人気のあるコンテンツは、より伸びるということにもなるかも知れません。

iTunesでの音楽やアプリがどのような評判メカニズムで売れてるのかはよく存じませんが、それと同様のメカニズムが働く可能性があるんではないかと思います。

今まで取り上げたテーマは以下のとおりです。

2009.04.06 (創刊号):他人事でない、福島銀行の「違法」配当

2009.04.13(第2号):AIGの経営危機のディープな記録とその示唆

2009.04.20(第3号):ソフトバンクは「大丈夫」なのか?

2009.04.27(第4号):サン・マイクロシステムズは、なぜオラクルに「身売り」したのか?

2009.05.04(第5号):ソフトバンクの「収穫期」入り宣言

2009.05.11(第6号):「ライブドア」は今、どうなっているか?

2009.05.11(第7号):三井住友FGの日興買収を考える(上)

2009.05.25(第8号):三井住友FGの日興買収を考える(下)

2009.06.01(第9号):テレビ業界は今、どうなっているか?

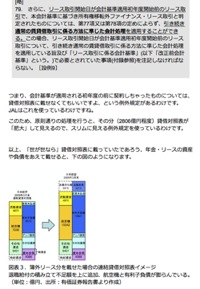

2009.06.08(第10号):IFRS(国際財務報告基準)は日本にどんな衝撃を与えるか?

2009.06.15(第11号):FIATはクライスラーなんか買っちゃって大丈夫か?

2009.06.22(第12号):iPhone、もう買っちゃっても大丈夫?

2009.06.29(第13号): 新聞業界は今、どうなってるか?(問題意識編)

2009.07.06(第14号):新聞業界は今、どうなってるか?(朝日新聞社編)

2009.07.13(第15号):新聞業界は今、どうなってるか?(毎日、産経、日経編)

2009.07.20(第16号):ビックカメラの「不適切な会計処理問題」

2009.07.27(第17号):アマゾンとネットビジネスの未来

2009.08.03(第18号):「検索最終戦争」- ヤフー・マイクロソフトの提携を財務面から分析する

2009.08.10(第19号):「オーケー」にみる非上場企業のオルタナティブな資金調達方法

2009.08.17(第20号):広告代理店は今、どうなってるか?

2009.08.24(第21号):委員会設置会社は今、どうなってるか?

2009.08.31(第22号):日本通信(株)の 持株会社を使ったファイナンスとその背景

2009.09.07(第23号):「紙メディアの無い世界」の覇者は誰か?(前編)

2009.09.14(第24号):「紙メディアの無い世界」の覇者は誰か?(後編)

2009.09.21(第25号):暗号とビジネス

2009.09.28(第26号):日本航空(JAL)はどうなっていくのか?

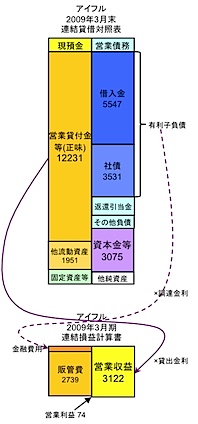

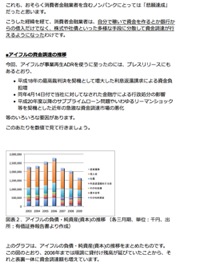

2009.10.05(第27号):アイフルのADRと消費者金融の現状【本日、送信】

ご参考まで。

(ではまた。)

[PR]

話題になっている企業や経済現象をデータで分析する、有料メールマガジン

週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月 申込月無料)。

購読お申し込みはこちらから。

今月のバックナンバーは、申し込むと自動的に送られて来ます。

(先月以前のバックナンバーもこちらから購入していただけます。)

[PR]

メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):

「note」でのお申し込みはこちらから。