昨日の 週刊isologue第30号「通貨供給でデフレが救えるのか?(「会計経済学」的アプローチ)」で取り上げた、デフレの話の続きですが。

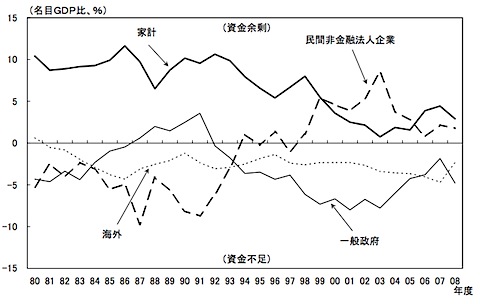

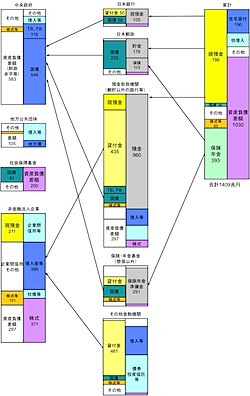

この図もなかなか味わい深いです。

図表1.部門別の資金過不足の推移

(出所:日銀「参考図表(2009年第2四半期速報)」(pdf))

[PR]

メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):

「note」でのお申し込みはこちらから。

昨日の 週刊isologue第30号「通貨供給でデフレが救えるのか?(「会計経済学」的アプローチ)」で取り上げた、デフレの話の続きですが。

この図もなかなか味わい深いです。

図表1.部門別の資金過不足の推移

(出所:日銀「参考図表(2009年第2四半期速報)」(pdf))

[PR]

メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):

「note」でのお申し込みはこちらから。

今週の週刊isologue は、「金融政策」について考えてみたいと思います。

ネット上では、日本の経済をどうするかという議論は活発で、「リフレがうんぬん」とか「日銀は通貨供給量を上げろ」といったことが議論されています。

しかし、非常に頻繁に炎上したり罵り合いになったりもして おっかないので極力参加しないようにしています(笑)が、今回は(大胆にも)ちょっと手を出してみたいと思います。

マクロ経済学の議論は、話のスケールが100兆円・1000兆円単位と、とにかくデカいので、全体をイメージすることが難しいですし、また、そうしたマクロな世界では、日常のミクロな世界と異なる現象も発生します。

このため、経済を分析するための「ツール」が必要になりますが、経済学で使うツールは、基本的には、YとかCとかiとかいう記号が出て来る「数学」であり、一般の人は、数式が出て来るだけで腰が引けてしまいます。

また、そうした数学的なモデルは、「そういう考え方もある」ということはわかっても、それが妥当なものなのかどうか、海外の経済学者の主張がそのまま日本に当てはまるのかどうか等が、なかなかピンと来ません。

そうした個々の論文や研究の全部に目を通すことは難しいので、自ずと「誰それもそう言っているから、たぶんそうなんだろう。」といったことになってしまいがちです。

このため、今回は、一般の人の日常的なビジネスの視点から金融政策を考えるというアプローチに挑戦してみたいと思います。つまり、簡単な簿記や法律の知識をベースにマクロな経済を理解するという試みです。

マクロ経済といっても、実際には個々の契約や取引の積み重ねなわけですから、(もちろん、「合成の誤謬」といったミクロの発想とマクロの挙動が異なる点については注意する必要がありますが)、日常接しているビジネスの常識の積み上げで理解できてもよさそうです。

また、会計は(最近はDCF的な理解が不可欠ですが)、基本的には「足し算引き算」の世界。

おそらく、一般の社会人の人の9割以上は「掛け算」が入ると理解が難しくなると思います。(掛け算が本当にできるなら多重債務者問題なんか発生するわけがないわけで。)

このため、複利計算や無限級数などの掛け算や微積分を極力排して、具体的な金額をビジュアルに示し、貸借の足し算が一致するといった初歩的な考察の積み重ねで、経済学者や金融機関で働くビジネスマンのみならず、駅前商店街のパン屋で帳簿を付けてるオバちゃんまで金融政策を理解できる可能性を追求してみたいと思います。

今、日本経済はデフレ下にあり、政府も財政危機で国債の消化もままならない状況が迫っているので、政府がどのような政策を取るのかは、国民一人一人が考える必要があると思いますし、少しでも経済理解の裾野が広がれば幸いです

・・・ということで。

今週の目次&キーワードは以下の通り。

ご興味のある方は、下記からお申し込みください。

(ではまた。)

[PR]

話題になっている企業や経済現象をデータで分析する、有料メールマガジン

週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月 申込月無料)。

購読お申し込みはこちらから。

今月のバックナンバーは、申し込むと自動的に送られて来ます。

(先月以前のバックナンバーもこちらから購入していただけます。)

[PR]

メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):

「note」でのお申し込みはこちらから。

今度、11月25日(水)に「アゴラ企業塾」で「ベンチャーのファイナンス」という講演をやることになりました。

第1回:夏野剛氏

第2回:堀江貴文氏

第3回:木村剛氏

第4回:藤末健三氏

といった豪華な顔ぶれの後の第5回で、がくんと集客が落ちたら申し訳ないので(笑)、起業をお考えの方、すでに起業しているけど、どうやって資金調達しようかと考えている人は、ぜひお申し込みください。

特に、「どういう株主構成にしようか」「ベンチャーキャピタルから資金調達するのってどういうこと?」等についてあまりイメージがわかないという方は、聞いておいて損はないと思います。

ベンチャーというのは「失敗を恐れずに何事もぶつかってみる」方がうまくいくことも多いのですが、資本政策(株式でのファイナンスや株主構成等)だけは、最初に間違うと後でやり直すのが極めて難しくなるので、「とりあえずやってみる」というのは全くオススメできません。(あとあと何億円・何十億円の違いになるかもしれないだけでなく、そもそも事業の存続が危うくなるかも知れない話なので。)

日時:11月25日(水)18:00 開場18:30 開演

会場:情報オアシス神田(地図)

主催:アゴラ起業塾実行委員会

定員:100名(先着順で締め切ります)

入場料:7000円(懇親会費込み)学生は4000円(当日学生証をお持ちください)第1部:講演 磯崎哲也氏

司会:池田信夫(アゴラ編集長)第2部:懇親会20:00〜21:00(食事・飲み物を用意しています)

名刺交換など、みなさんとの交流会を行います。

申し込みはこちらの申し込みフォームからどうぞ。

(ではまた。)

[PR]

話題になっている企業や経済現象をデータで分析する、有料メールマガジン

週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月 申込月無料)。

購読お申し込みはこちらから。

今月のバックナンバーは、申し込むと自動的に送られて来ます。

(先月以前のバックナンバーもこちらから購入していただけます。)

[PR]

メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):

「note」でのお申し込みはこちらから。

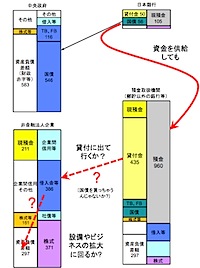

ツイッターで、「ぐるなび」と「食べログ」のビジネスモデルの話に遭遇したので、そこで考えたことを、(ツイッターの140文字だとちょっとキツいので)ブログにメモしておきます。

「ぐるなび」は株式会社ぐるなびが、「食べログ」は株式会社カカクコムが運営するサイトで、どちらも飲食店の情報を取り扱っているという意味では似ていますが、「ぐるなび」は、今年3月末の従業員数が1015人もいるように「足」で飲食店と接して営業しているのに対して、食べログの方はユーザーが感想等を書き込むコミュニティサイト(CGM)であり、(ちょっと正確な数字が見つかってませんが)恐らく非常に少ない人数で運営されているのではないかと思います。

(株)ぐるなび:IR資料

http://www.gnavi.co.jp/company/ir/library.html(株)カカクコム:IR・投資家情報

http://corporate.kakaku.com/ir/release-ir/

両者についてちゃんと調べたことがあるわけではないのですが、個人的には最近、食べログばかり見ているので、全体としてはどうなってるのかなあ、と思ってました。

まず、alexaで両方のサイトのページビュー(PV)の推移を見てみると、以下の通り。

図表1.「ぐるなび」と「食べログ」のページビュー推移(出所:alexa)

[PR]

メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):

「note」でのお申し込みはこちらから。

ツイッターで昨晩行われた「トイレのフタの意味」についての真剣な議論(笑)のメモ。

(一部をピックアップさせていただいております。)

(livedoor blogにツイッターの記事を流し込む機能が付いたので、それを使って記事を作成するテストです。cssも直さないと形がくずれちゃいますが、まあいいか。)

isologue: ところで現代におけるトイレのフタって何の意味があるんでしたっけ?「セフィオンテクト」とか「フチ無し」のもとでは、流したら何のニオイもしないので、フタ閉める意味がない気がするのじゃが。

[PR]

メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):

「note」でのお申し込みはこちらから。

(今回も、またまた配信が遅くなってしまいました。どうも時間ギリギリまで、いろいろ調べてしまう性格なもので・・・。)

政府は日本航空(JAL)を再生させる方針のようです。

再生の舵取り役も、「有識者会議」「再生タスクフォース」「(株)企業再生支援機構」と変わり、関係者間の調整も大いに難航しているようですし、JAL再生のための新たな立法措置も検討されているようです。

JALの問題は、現実には監督官庁・組合・与党等の関係者の政治的な思惑や動きに大きく左右されるでしょうから、現実に今後どういった選択肢が採用されるかはまだ全くわかりませんが、今回は、「事業は再生の見込みがあり事業継続が選択される」という仮定の下、銀行・OB・株主等の間の負担の調整等をするために、どういった再生のスキームが考えられるか、政府が公的資金をJALに投下することは何を意味するのかについて、頭を整理してみたいと思います。

ということで、今回の目次&キーワードは、

等になります。

ご興味のある方は、下記からお申し込みください。

(ではまた。)

[PR]

話題になっている企業や経済現象をデータで分析する、有料メールマガジン

週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月 申込月無料)。

購読お申し込みはこちらから。

今月のバックナンバーは、申し込むと自動的に送られて来ます。

(先月以前のバックナンバーもこちらから購入していただけます。)

[PR]

メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):

「note」でのお申し込みはこちらから。

隔週金曜日に寄稿している「AGORA(アゴラ)」の連載ですが、今回のテーマは

先行きの不透明感が増している郵政民営化について、情報の開示と「それが本当に伝わるか?」という観点からまとめてみました。

取り急ぎご案内まで。

(ではまた。)

今回のご参考資料:

週刊isologue(第29号)郵政民営化はストップさせるべきか?

週刊isologue (第30号)資金循環から見た「この国のかたち」

[PR]

話題になっている企業や経済現象をデータで分析する、有料メールマガジン

週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月 申込月無料)。

購読お申し込みはこちらから。

今月のバックナンバーは、申し込むと自動的に送られて来ます。

(先月以前のバックナンバーもこちらから購入していただけます。)

[PR]

メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):

「note」でのお申し込みはこちらから。

先週20日の閣議決定で郵政改革の基本方針の転換が行われるとともに日本郵政の西川善文社長が辞任を表明し、翌日には、亀井静香金融・郵政担当大臣が、旧大蔵省の元事務次官で東京金融取引所社長の斎藤次郎氏を後任の社長に起用すると発表しました。

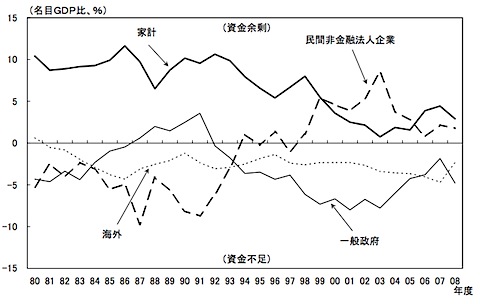

今週の「週刊isologue」では、この揺れる「郵政」を含め、日本の「循環器系」である資金の流れから見て、日本がどういった構造にあるのかを考えてみたいと思います。

そのために、日本の財政・金融問題や郵政問題、天下り問題などの全貌が これ1枚でわかる「日本の資金循環マンダラ」(笑)を描いてみました。

ネット上で語られる財政問題や金融問題は「小さな政府を目指すべきだ」「いや、今は経済危機なのだからむしろ財政は拡大すべきだ」といった抽象的な議論や「ベキ論」が多く、炎上することもしばしばです。

確かに、100億円単位の話でも想像しにくいのに、100兆円単位の話というのは想像を絶しますから、日本全体を俯瞰することは容易ではありません。

上記の図は、日銀の資金循環統計をビジュアル化し、日本郵政グループの財務諸表を組み合わせただけのもので、もちろんこれですべてのマクロ経済の問題が理解できるわけではないですが、経済学はピンと来ない方でも日本全体の「お金の流れ」にまつわる問題をイメージするのに役に立つ具体的な図、を目指して作ってみたものです。

今回は、

といったあたりを考えております。

ご興味のある方は、下記からお申し込みください。

(ではまた。)

[PR]

話題になっている企業や経済現象をデータで分析する、有料メールマガジン

週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月 申込月無料)。

購読お申し込みはこちらから。

今月のバックナンバーは、申し込むと自動的に送られて来ます。

(先月以前のバックナンバーもこちらから購入していただけます。)

[PR]

メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):

「note」でのお申し込みはこちらから。

(すんごく時間が経った話で恐縮なのですが)先日、ツイッターの共同創業者の一人Biz Stone氏が来日したときの、Tweetup Tokyo 09 Fallというイベントにご招待いただきまして、

その混み合う会場でネタフルのコグレさんと運良く会えて、いしたにまさき さんとの共著 :

ツイッター初心者の私にぴったりの本でした

ツイッター初心者の私にぴったりの本でした

Twitter入門書としては最適かも

Twitter入門書としては最適かも

ツイッターを使い続けてみよう!という気にさせる本

ツイッターを使い続けてみよう!という気にさせる本

情報発信で、人生は楽しくなる♪

情報発信で、人生は楽しくなる♪

を一冊わけていただきました。ありがとうございます!

(在庫が瞬間蒸発して、書店やAmazonでは先週は手に入らなかった。)

[PR]

メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):

「note」でのお申し込みはこちらから。

今週は、郵政民営化のお話。

日本郵政は、小泉改革でが民営化に向けての道を歩み出したものの、今回、政権交代で国民新党の亀井静香氏が郵政・金融担当大臣となったことで民営化の先行きが大きく揺れてます。

今週はこの日本郵政について、よく報道されているジャーナリスティックな観点ではなく、冷静に財務的な観点から実像を捕らえ、問題解決の方向性を考えてみたいと思います。

今週の目次・キーワードは以下のような感じになってます。

ご興味のある方は、下記からお申し込みください。

(ではまた。)

[PR]

話題になっている企業や経済現象をデータで分析する、有料メールマガジン

週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月 申込月無料)。

購読お申し込みはこちらから。

今月のバックナンバーは、申し込むと自動的に送られて来ます。

(先月以前のバックナンバーもこちらから購入していただけます。)

[PR]

メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):

「note」でのお申し込みはこちらから。