昨日のエントリでやや言葉足らずだったところを補足しようと思ってgoogleで検索していたら、おもしろいものを発見。

(一部、レイアウトを変えてあります。)

http://translate.adaffiliate.net/first.cgi?url=www.tez.com/review/k199902.htm

これ、私のホームページの、昔、週刊ダイヤモンドの書評に書かせていただいた「会社法の経済学」の書評の中国語訳なんですが、ということは、中国の方に私のホームページを読んでいただいている、ということでしょうか?

(SEO的に、URLを大量に自動生成してGoogleに食わせているだけかとも思ったのですが、どのサイトでも引っかかるわけでもないようで。)

理論的には、翻訳ソフトをかませれば、世界どこの国の人でも私のホームページを読めるとわかっていても、実際に自分の書いたものが中国語に翻訳されて読まれているのを見ると、ドキーっとしますね。(日本でしか通用しないようなアホなこと書いてなかったか、とか、ちょっぴり「ワールドカップ日本代表」的な(笑)身の引き締まる気持ちであります。)

で、本題の「舌足らずだった部分」ですが

「ローエコ」的な観点は日本にもっと導入されないといけないし、未だに、経済関係の法令の立法の際に、そうした観点が必ずしも考慮されてないのは大問題だと思います。

今回も、47thさんに「消費者金融問題に対して経済学的な考え方を適用するのは無理無理〜」と申し上げている話ではなく、全く逆でして、「(ご両親がいらっしゃったり、試験だったりで大変でしょうけど)期待してますので〜(わくわく)」という意味ですので、念のため。

「死」と経済学

ただ、消費者金融業界に経済学を適用する場合に、やはり、いくつか注意しないといけない点はあるとは思います。

普通の経済行為の場合については、例外的な挙動をする人についても、たいていは放っとけばいいわけです。独占禁止法などが想定する「市場の失敗」が発生するようなケースでも、異常なケースは除いた形で立法しても十分機能すると思いますし、また例えば、生活が破綻するほどブランド物を買っちゃう人がいても、「だからブランド業者に規制をかけろ」というような議論も出てきません。

ところが、多重債務者は、へたすると死んじゃったり、一家離散しちゃったりするわけですね。「死」とか「一家離散」とかいった、「金で解決できない」事態に対して、「だって人が死んでるんですよ、キーッ」と攻撃されると、(やや抽象的な)経済学的な思考をする側としても、なかなか(政治や立法の面で)防戦が難しい面があるのではないかと思います。

(もちろん、「だから経済学的な考え方はやめときましょう」という話ではありませんので、念のため。)

「普通の人」の合理性

「ウシジマくん」に出てくるのは、かなり「異常値」的な方々ですし、多重債務者問題といっても、そうしたことに陥るような人は利用者の全体のほんの数%程度で、大半の人は満足して消費者金融のサービスを利用しているわけです。

では、そういう大半の「普通の人」は、経済学的な観点から見て「普通」なのか?

以下は、私が80年代の後半(まだ大手専業者も上場していない時代)、消費者金融業界についてリサーチしていて、某(現在は一部上場の)消費者金融業者の企画部の方にヒアリングに行ったときに、「貸出量の金利弾力性」みたいな文脈で出てきた話なんですが;

うちで、顧客の金利に対する感度を見るために、一部上場企業の課長クラスを無作為に2グループにわけて、DMを出してみたんです。

1つのグループに出したDMには10%台の金利が書いてあって、もうひとつのグループは30%台の金利。

ところが、驚いたことに、この2つのグループからのレスポンス率は、まったく同じだったわけです。

一部上場企業の課長クラスですよ?

どう考えても一般常識を十分に持っている客層だと思うんですが、そういう人たちでさえ、消費者金融の金利に対する感度というのは、全くないとも考えられるデータでしょ?

そのDMの母集団が偏っていたのかどうかわかりませんし、いまや「しっかり計画しましょう」「事前によく確認しましょう」と大量にCMが流されることで、利用者教育も図られ、話は変わってきている・・・のかも知れませんが、ちょっと経済学をよく勉強されておられる方の一般常識とは違った需要関数が存在するかも、と疑わざるを得ないお話で、大変びっくりした記憶があります。

(もちろん、これも、「だから経済学が適用できない」という話ではありませんので、念のため。)

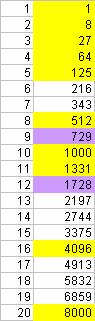

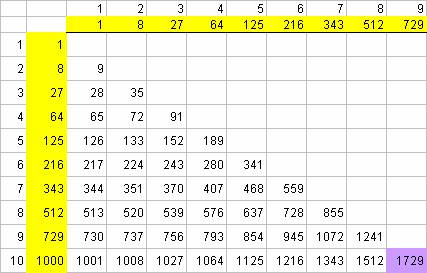

かねてから私が考えている仮説ですが、日本人の教育水準は、ほとんどの人が足し算、掛け算はできるけど、2回以上の掛け算(つまり、(1+r)nといった複利の計算)が体感的にわかっている人は、人口の5%くらいなんじゃないかな、と思っておりまして。

まじめな話、小学校や中学校で、他の授業を多少削ってでも、「複利の恐怖」に関する授業をみっちりやった方がいいと思います。

で、金利は(少なくとも上限40.004%くらいまでは)自由化。

ただし、昨日申し上げたように、貸金業法に従って業務が行われているかどうかは、モニタリングを強化、闇金は徹底的に摘発、とするのがよろしいんじゃないかと思いますが、どうでしょうか?

(貸金業法は、すでにいろいろ細かくやってはいけないことを定めているので、それをenforceするしくみを作ればいいだけのことでは?)

「一部の人」のために、上限金利を下げて業界全体の収益性を圧迫することは、闇金の発生等、「市場のゆがみ」を発生させ、社会全体の厚生度を大きく下げることになると思うんですが。

(ではまた。)

[PR]

メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):

「note」でのお申し込みはこちらから。

![NERV[1].jpg](https://www.tez.com/blog/archives/000667/NERV%5B1%5D.jpg)