書店で平積みになっていたので購入。

白洲次郎−占領を背負った男 著者:北 康利

講談社

白洲次郎氏のプロフィールは、

明治35年(1902年)兵庫県生まれ。神戸一中卒業後、英国ケンブリッジ大学に留学。戦前、近衛文麿、吉田茂の知遇を得る。戦後は吉田茂の側近として終戦連絡事務局次長、経済安定本部次長、貿易庁長官を歴任、日本国憲法制定の現場に立ち会った。また、いち早く貿易立国を標榜し、通商産業省を創設。

といった感じなのですが、うちの奥さんが、白洲次郎の奥さん白洲正子のファンで、数年前に、町田にある旧白洲邸「武相荘」に行ったことがあります。

武相荘ホームページによると、白洲次郎は、

戦後、吉田茂首相に請われてGHQとの折衝にあたるが、GHQ側の印象は「従順ならざる唯一の日本人」。高官にケンブリッジ仕込みの英語をほめられると、返す刀で「あなたの英語も、もう少し勉強なされば一流になれますよ」とやりこめた。

そうで。

「武相荘」ですが、正直言って現代でも、(東京都はとても思えない)かなり辺鄙な場所なんですが、本書によると、

「正子、オレ百姓をやろうと思うんだ。」(中略)

次郎は真顔である。

「いいか、よく聞けよ」

そう前置きした上で、近い将来間違いなく食糧不足になること、東京一円が空爆される可能性さえあることを、とうとうと話して聞かせた。(中略)

満州に続いて中国全土を占領しようかという破竹の勢いだった当事、”敗戦”などという文字は人々の頭の中にまったくなかったはずである。そんな中にあって、周囲に流されることなく極めて冷静に危機対策を考えている。自分の選んだ夫は本当にすごい男だと惚れ直していた。退職金も残っている。こうして田畑つきの田舎家探しが始まった。

ということで、当事の南多摩郡鶴川村(現在、町田市)にこの武相荘を構えるんですが、ここがなかなか「いい感じ」の場所です。

ぜひ一度訪問されることをオススメします。

−−−

また、この本、「第14回山本七平賞」を受賞したそうですが、作者の北 康利氏のプロフィールも変わってます。

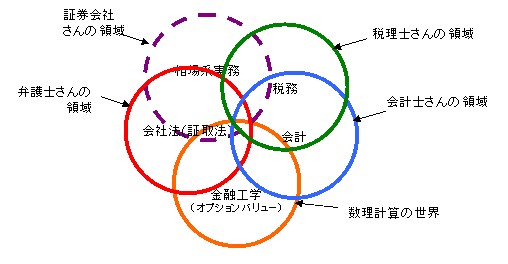

昭和35年生まれ。東京大学法学部卒業後、都市銀行入行、フィレンツェ大学留学。現在、銀行系証券会社勤務。中央大学専門職大学院国際会計研究科客員教授、京都大学大学院経済学研究科非常勤講師、早稲田大学教育総合研究所特別研究員。資産証券化などのファイナンス理論を専門とする一方で、兵庫県三田市の郷土史家としての一面を持っている。

残念ながらお会いしたことないんですが、「平成の小椋佳」って感じのプロフィールですね。

ということで、こんな本も出されてます。

(ではまた。)

[PR]

メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):

「note」でのお申し込みはこちらから。