日興コーディアルグループの会長・社長が退陣することになりました。しかし、投資に関わる方々には、大きな「宿題」が残されたんじゃないかと思います。

今回の件で、マスコミの方から、

「結局、日興コーディアルのSPCは、会計上、証券等監視委員会の言うように連結すべきだったんですか?それとも、連結は必要なかったんですか?」

という質問を何件もいただきました。

今回の件は、そもそもEB債の発行日が間違っていたので、不適切な会計処理だったことは間違いないところですが、証券等監視委員会は、それだけではなく、「そもそも連結すべきだった」というご見解のようです。

発行登録追補書類の虚偽記載に係る証券取引等監視委員会からの勧告について(日興コーディアルグループ)

http://www.nikko.jp/GRP/news/2006/pdf/061219_02.pdf

もちろん、今現在は、ファンドやSPC等については連結しとけば間違いないわけですが、2004年当時、(発行日を偽装しなかったという前提で)必ず連結しないといけなかったのか、課徴金を課されたり、監理ポストに入れられるほどのことだったのか?、というと「微妙」じゃないかと思います。

ということで、今回は、「日興さんは、どういう開示をすればよかったのか」について考えてみたいと思います。

(ただし、話がややこしくなるので、EB債の発行時期がずれている問題はなかったとして、どういう会計処理が望ましかったのか?という前提で。)

そもそも会計とはどういった性質のものか

記者の方からのご質問からは、

「会計基準に従えば、企業の財務諸表の数字は、必ずたった一つの値に定まるはず。」

「そのたった一つの値から大きくはずれていたら、イコールそれは粉飾だ。」

というニュアンスを感じます。

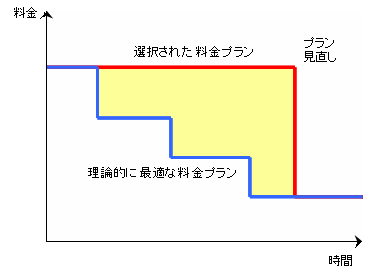

しかし、以前も書かせていただいたとおり、会計というのは、企業活動の森羅万象を数字に落とし込もうという「写像」であって、元の事象と会計上の数字の対応は、「1対1」ではなく「1対n」の対応関係になります。つまり、もともと、「当期純利益」といった数字が、必ずピシッと一つの数字に定まる、というような性質のものではありません。

(丸い地球を2次元の地図に落としこむと、大西洋が裂けたり、グリーンランドが大きくなったり、最短距離が曲線になっちゃったり、というのと同じ。)

具体的に言うと、投資を複数年の費用に按分する「減価償却」にしても、定率法や定額法といった複数の方法が許容されており、実態としてはまったく同じ内容の投資をしたとしても、会社によって赤字になることもあれば黒字になることもあります。

もちろん、一定に定まらないから何やってもいいというわけではなくて、継続性の原則(コロコロ方針を変えるな)とか、保守主義の原則(利益は控えめに)といった基本的な考え方や、それに基づく明文の規定に従って財務諸表が作成されるわけです。

通常は、地図を使うのに3次元を2次元に落とし込むことによる不都合は感じないわけですが、問題になるのは、「大西洋の切れ目」のあたりや、「グリーンランド」あたりの処理の場合。

今回の処理の問題点

今回、NPIホールディングス(NPIH)が連結されなかったことが問題にされてますが、(不思議に思われる方もいらっしゃるかと思いますが)、その下にぶらさがっているベルシステム24も連結しろ、という話にはなっていません。

ベルシステム24は、黒字でしたので、連結すれば(当該中間期はさておき)、保有する間、利益は出ます。以前書いたとおり、評価時点での「含み」もある。

昔からの連結では、「証券会社+コールセンター」といった業種の違う財務諸表の数値を単純に足しあわせると、個々の科目の持つ意味は失われて、同業他社との比較や期間比較もわけがわからなくなるので、一次保有(キャピタルゲイン狙い)の企業については、必ずしも何でも連結すりゃいいってもんじゃない、という考え方もありました。

(エンロン事件以降、この考え方は変わって来ているわけですが、日本の2004年というのは、移り変わりの時期ではなかったかと思います。)

2004年当時は、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い(監査委員会報告第60号)」(平成10年12月8日、最終改正平成14年4月16日)にある、

(6) 他の会社の意思決定機関を支配していることに該当する要件を満たしていても、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる場合(財務諸表等規則第8条第4項ただし書き)について

(中略)

� 財務諸表提出会社であるベンチャーキャピタルが営業取引としての投資育成目的で他の会社の株式を所有している場合には、支配していることに該当する要件を満たすこともあるが、その場合であっても、当該株式所有そのものが営業の目的を達成するためであり、傘下に入れる目的で行われていないことが明らかにされたときには、子会社に該当しないものとして取り扱うことができる。

という記述をもとに、ベルシステム24とSPC(NPIH)を一体として「投資育成目的」の会社として考えて連結しなかったとしても、当時は、必ずしも「絶対ダメ」ということではなかったでしょう。(オススメはしなかったと思いますが。)

少なくとも、それだけで「課徴金」とか「監理ポスト」という話ではなかったように思います。

今回、100%子会社なので、連結しないのが特にヘンな感じがするわけですが、これが有限責任中間法人にぶらさがって独立の取締役が運営するSPCだったとしても実態は同じこと。

(今回のように、証券発行の時期に偽装があるような場合でなくても)、2004年当時にさかのぼって「連結しないと粉飾だ」「監理ポスト入りだ」という話になったら困る人(悪気は無かった上場企業)というのは、結構、たくさんいそうです。

日興さんの場合、さらにここで「EB債」という裏ワザを使ってSPCの利益を吸い上げたわけですが、これも、このスキーム自体が「怪しい」というわけではないかと思います。

以前のエントリでも記載したとおり、貸し付けた資金に対して、この利益の額は6%程度なので、(特にもしSPCの運営が完全に本体から切り離されていた場合には)、リスクに見合った手数料の範囲の話かと思います。

(つまり、[今回は100%子会社で役員も兼務していたし資金のリスクもほとんどNPIが負っていたようですので、あまり説得力はないですが]、独立性のあるSPCに対して資金を貸し付ける場合、[それが会計上連結されるかどうか収益の実現を認識していいかどうかはさておき]、法律上、”取り分”を確定させる手法としてはありうるかと思います。)

すなわち、(今回の日興さんのケースは、そもそも債券の発行タイミングを偽装していたので明らかに不適切な処理であったことは間違いないわけですが)、「SPCを連結しなかったこと自体」とか「EB債自体」といった今回の個々の要素自体アカン、ということになると、当時、それで今とタイミングが違うことになる処理を行っていた会社の経営者や監査法人のパートナーの方は、年末年始から、夜も眠れないことになっちゃいます。

そういった個々の行為は、必ずしも「粉飾」に該当しない可能性もありえると思います。

会計の考え方が変化する世界で、我々はどうすればいいか?

前述のとおり、会計というのは、「あらゆる経済行為を、それぞれたった一つの数値に落とし込む写像」ではないですし、会計に対する考え方というのも、時代を追って激変しています。

こういった、明確な会計基準の変更が公表されない段階で、継続性の原則に従って従来どおりの考え方に従った会計処理をするのか、別の考え方を取り入れるのかというのは、なかなか難しい判断だと思います。

そういう状況におかれた場合に、まじめな開示を目指す「よい子のみなさん」は、いったいどうすべきでしょうか?

考え方として、「誠心誠意開示する」:-)、というのはどうでしょう。

つまり、日興さんが、(EB債発行タイミングの偽装がなかったという前提で)今回と同じ処理をして、まったく同じ利益を計上していたとしても、たとえば、

「当社は、当社傘下に入れる目的でない企業の投資育成に利用されるSPC(特別目的会社)については連結範囲に含めないこととしておりますが、今回、連結子会社である日興プリンシパル・インベストメンツ株式会社(以下「NPI」といいます。)と連結対象外であるSPCであるNPIホールディングス(以下「NPIH」といいます。)との間で、後記要項のとおり、ベルシステム24の株式を目的とする他社株券償還特約付債券(以下、「EB債」といいます。)を発行しており、社債券(帳簿価格○○○億円)の償還を受ける代わりにベルシステム24の株式(平成16年9月30日の東京証券取引所の終値○○円で評価した時価○○○億円)での償還を受けております。

このため、NPIHを連結した場合に比べて、経常利益が○○○億円、当期純利益が○○○億円増加しております。」

というような内容を詳細に開示していたとしたら、課徴金とか監理ポスト入り、というような話になったでしょうか?

同じことをライブドアで問題になった、「自社株をファンドに持たせて、株式分割で値段が上がったものを市場で売却して売却<u>額を売上に計上する。」という方法に適用したらどうでしょう。

上記のような「誠意ある」開示をしたら、「そりゃ、明らかに、総額が売上に計上されるんじゃなくて、キャピタルゲインをその他資本剰余金に計上すべきじゃん!」というバッシングの嵐になるのが見えていたわけです。

ということで、「人に言えない取引」と「人に言える取引」があるわけですが、今度の日興さんの取引は、「人に言える取引」だった気もします。

(でも、詳細に開示しなかった、ということは、やはり何らかヤマシイ目的があったと思われてもしょうがないんでしょうね。)

(ではまた。)

[PR]

メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):

「note」でのお申し込みはこちらから。