AGORAに池尾さんが「短期かつ少額の消費者金融ならいいんだけれども」という記事を投稿されてます。

「品川のよっちゃんのほうむ話」の記事を私がツイッターでご紹介したのが書くきっかけになったとのことですので、一応私も(「反論」ではないですが)若干コメントをば。

(池田信夫さんからまた「なるべくAGORAでやって」と言われるかも知れませんが、こちらのCMSで管理できないとややこしくなっちゃうので、自分のブログに投稿させていただきます。すんません。)

■略奪的貸し付け(predatory lending)という用語について

この記事でわかったのは、池尾さんは、

過剰貸し付けというのを、経済学の専門用語で表現すると「略奪的貸し付け(predatory lending)」ということになる。

と、「略奪的貸し付け」という用語を「経済学の専門用語」として使ってらっしゃるということです。

経済学の専門用語というと「価値判断を含まない客観的な表現」かなと考えられる方が多いと思いますが、(Wikipediaの記述が必ず正しいとは申しませんが)例えばWikipediaの表現によると、

Predatory lending

Predatory lending is a pejorative term used to describe unfair, deceptive, or fraudulent practices of some lenders during the loan origination process.

と、pejorativeな(軽蔑的な、非難の意を含む)用語であり、unfair(フェアでない)、deceptive(人を騙す)、fraudulent(詐欺的)なやり方を指す、と書いてあります。

Wikipediaの記述は続いて、「predatory lending」の法律的な定義は存在しないものの、the office of inspector general of the FDIC のレポートにおける定義として、

imposing unfair and abusive loan terms on borrowers.

と、unfeir(アンフェア)でabusive(暴力的)な貸付契約をimposeする(押し付ける、強要する)ことだ、としています。

つまり、少なくともこれらの定義は、単に年収に対する借入の量が多過ぎる、という意味では使われていません。

以上のような意味で「略奪的」という用語が使われているのだとしたら、実際に貸金業を行って来た方々としては「カチン」と来るのも無理は無いところかと思います。

品川のよっちゃんさんと池尾さんの感覚の食い違いには、一つには、この「略奪的」という用語の使い方の問題があるのではないかと愚考いたします。

■日本での実務はどう変わって来たか?

もちろん私は、日本における多重債務者等に関わる貸金業の問題が全く存在しなかった、などということを申し上げているのではありません。

しかし、日本の貸金業の大手を中心とする実務が、unfair(アンフェア)でdeceptive(欺瞞的)でfraudulent(詐欺的)であり、abusive(暴力的)な貸付契約をimpose(押し付け、強要)してきたのか、というと、これはちょっと違うのではないかと思います。

確かに80年代の「サラ金問題」が社会問題化した時以前の貸金業界においては、

- 貸付残高を伸ばすために、20万円貸して欲しいという客に無理矢理100万円貸してしまう

- 金利の表示が年利なのか10日分なのかわからない

- 単利かと思ったら複利だった

- 審査料、契約料といった名目で、金利以外のコストを取り、実質金利が非常に高いものになってしまう

- 早朝や深夜の取り立てや暴力的な取り立てが行われていた

といった、アンフェアで借り手の無知を利用したようなことや、abusiveなことが横行していました。

しかし、ご案内の通り、これらは83年にできた貸金業法の改正で禁止されることになったわけです。

結果として、金利は「年利」で表示され、みなし利息の規定により、ATMの手数料すら取らない「all-inclusiveな金利」として表示されるようになり、これ以上簡単にはできないシンプルな体系となったわけです。

—

話がちょっとそれますが、ちなみに、銀行業にはこのみなし利息の規定は無いので、貸付についても預金についても、いろいろ手数料を含めた「実質」や「all-inclusive」の金利で表示しなくていいことになってます。

AGORAに「マイナス金利」の話を何度か書いていますが、毎回、

「マイナス金利なんかにしたら、預金が国外に流れる!」

「全員預金を引き出してタンス預金にしちゃうはずだ」

「銀行の取り付け騒ぎが起こる」

なんてことをおっしゃる方々がたくさんいらっしゃるわけですが、例えば、

- 持っている預金の平均残高が100万円弱

- 預金の金利0.05%

- ATM手数料1回105円

- 月に2回くらいATMを使う

という人だと、年間の利息が500円しかつかないのに対し、手数料は年間2,520円取られてますので、貸金業での実務のようにall-inclusiveな実質で考えると、この人の預金はすでに▲0.2%くらいの「マイナス金利」になってるわけです。

(しかし、銀行から預金がどんどん引き出されるとか、取り付け騒ぎが起こるなんてことにはなっていない。)

貸金業法のように、銀行に「手数料等一切を含んだ金利で表示しなければならない」といったことを義務づけたとしたら、行動を変える預金者も出て来るかも知れません。

私は、こういう銀行のやり方を「詐欺的」とか「欺瞞的」とは申しませんが、後述のように、預金者が「金利」や「利回り」といった概念を理解できないのをいいことに、こういうことが成立しているのは間違いないと思います。

—

さて、貸金業に話を戻しますが;

「むじんくん」登場以降、貸付の中心は非対面のものにシフトしていきましたので、業者側から強要して残高を無理矢理増額させてきたという実態が中心であったということも無いでしょう。

支払う金利がいくらになるか、というのは、「金利」×「残高」×「期間」という、小学校で習う小数の掛け算さえできればわかる程度のシンプルさになったわけで、業者の立場からは、これ以上分かりやすくしようがないところまで分かりやすくなりました。

さて、消費者金融というと「無職で競馬やってる人ような人やホームレスみたいな人が借りてるんでしょ?」と誤解してる人が多いのですが、「サラリーマン金融」という名前の通り、回収を考えてビジネスを成り立たせるためには安定的に収入がある人しか貸せないわけです。タクシーや水商売などですら、審査システムから出て来る貸付可能額はかなり制限されてきたのが実態ではないかと思います。

しかし一方で、AGORAに載せた拙稿「経済を脳死させないために「金利教育」の強化が不可欠だ」にも書きましたが、理系文系に関係なく、かなり学歴や教養がある人ですら、簡単な金利の計算すらできないという驚くべき実態があるわけですね。

つまり問題は、ほとんどの日本人は(というか人類は)、小学生程度の掛け算で簡単に計算できる「計画的なご利用」が実は非常に不得意だ、ということではないかと思います。

業者から見ると、最初に貸し付ける際には、どの人が年収に対して不相応なほど残高が膨らんだり、延滞したり、貸倒れたりするかは、事前かつ個別には予測できないわけです。

勤務先、役職、年収、年齢等の属性から、事前にその人の金に対するだらしなさ等が推測できるのであれば、貸倒れや延滞が減るので業者にとっても利益になるわけです。

しかし、名も無い中小の町工場で働いてるからアホで金利計算ができないとか、一部上場企業に勤めてるからキチンと返済するかというと、そこにきれいな相関は見られません。

金にだらしがない人、計画的な思考ができない人、または何らかの理由で返済計画が狂う人というのは、どういう層にも幅広く分布しているわけです。

つまり、大手の消費者金融を中心とするちゃんとした業者の貸付の実態においては、事前かつ個別に見た契約の締結一つ一つについて アンフェアだったり欺瞞的であったり詐欺的であったかというと、ほとんどの場合違うのではないかと思います。

ただ、事後的又は全体的に見れば、年収に対して大きな金額を長期で借りてしまう人が一定の確率で出現するわけですし、それが貸金業者の収益の柱になっていたことも事実です。

全体的に見てそうである以上、そういう人達を保護するしくみが不要だとは言えませんし、総量規制が大間違いだなんてことを申し上げるつもりもありません。

しかし一方で、貸金業者がやってきたことがほとんどすべて「詐欺的」で「欺瞞的」であったということもないのではないかということです。

■「短期かつ少額ニーズ」だけの貸金業は日本で成立しうるか?

2年ほど前にブログに書いた「世界にはまだこんな高利の貸金業が存在する!」という記事で、アメリカには次の給料日まで上限500ドル程度までを年利300%とか400%(「トイチ」並み)の高利で貸し付ける「PayDay Loan」という業態が存在する、ということをご紹介しました。

しかもこの業態、「ヤミ」ではなく、ちゃんと上場までしてます。

池尾さんが今回の記事に書かれたように、「短期かつ少額の消費者金融ならいいんだけれども」というのは誰しもが思うわけですが、同じく記事にある通り、それだと残高はたかが知れてます。

上記の拙稿から引用すると、この短期かつ少額の「いい」消費者金融業のビジネスモデルは下記のような感じになってます。

EDGARで「ADVANCE AMERICA, CASH ADVANCE CENTERS, INC.」という会社の10-K

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1299704/000104746908002021/a2182974z10-k.htm

の財務諸表(P66以降)を見てみると、

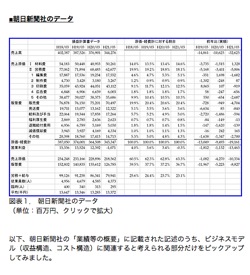

2007年末の総資本が472M$、うち「Advances and fees receivable, net(貸付金残高)」が221M$、Revenueが710M$、Net incomeが54M$程度となっています。

Revenueを貸付金残高の平残で割ると、ちょうど300%くらいなので、この「ものすごい高利」は確かに実在する(しかも上場までしている)、ということがわかります。

一方で、日本の消費者金融専業大手が1兆円単位の残高を持っているのに対して、221M(「ビリオン」ではなくて「ミリオン」)$の残高しかないわけで、上場企業とはいえ、日本の貸金業に比べると超零細な限界的業態ということかと思います。

(サブプライムローンの規模と比較しても、めっちゃ小さい。)

ROEも20%程度なので、そんなにボロ儲けをしているというわけでもない。

5万円程度の超少額、2週間という短期、小切手のような「紙」を扱わざるを得ず、しかも各州ごとの規制にそれぞれあわせて業務フローを修正する必要があることなどを考え合わせると、コストを考えれば、逆算するとこのくらいの金利水準じゃないと成り立たない、ということかと思います。

5万円を2週間しか借りられないのであれば手数料6000円「しか」かからないので、そういうサービスがあってもよさそうなもんですが、この300%という金利は日本の上限金利規制下ではもちろん成立しません。

酒を飲むのであれば、消費者は1000円でおつりが来るような立ち飲み屋も選択できれば、座っただけで10万円請求される銀座の高級クラブも選択できる自由があるわけですが、ことお金を借りる場合には、笑顔で親切に対応してくれてお茶やおしぼりまで出て来るけどちょっと金利が高いという業態は、(良くも悪くも)消費者は選択できなくなりました。

また、海外のソーシャルレンディング等で行われている「別途、審査手数料がかかります」といったことも、日本のみなし金利規制の下では(同じ業者が審査をやる限り)事実上できないわけで、短期で少額ばかりの貸金業というのは、やはり成立し得ないことになります。

経済学的には「金利を下げればニーズは増えるのではないか」という考えが頭に浮かびますが、消費者金融の場合、こちらの記事の消費者金融大手の企画部門の方のお話のように、需要の金利弾力性はほとんど無いと考えられると思います。つまり、ほぼ垂直にそそり立ったような需要曲線になっているとすると、金利を下げても需要を押し上げる効果は期待できないので、ただ収入が下がるだけ。

上記の業者は税引前利益が92M$(残高に対して利回り40%程度)ですので、300%の金利を250%くらいに下げたら、もう赤字になっちゃうわけです。

この業者はアメリカで独占的地位を得ているわけではなく、確か10前後のpay day loanの業者がいたはずなので、この金利はボッタクリというより、市場で決定された水準になってるはずです。

■「落としどころ」としては一つの考え方だとしても「今までを全否定」でいいのか?

つまり、そうした「短期かつ少額だけの消費者金融」という業態は、数十%以下の上限金利規制の下では、自然発生的には生まれなかったはずです。

また、日本においてはクレジットカードと貸金業が通産省管轄・大蔵省管轄の縦割り行政で分かれて発展して来たこともあって、銀行自体がクレジットカード(リボ払い)によって消費者にファイナンスしてこなかったから、消費者金融専業という業態が発展したという経緯も考える必要があると思います。

お役所が縄張り争いなんかしないで最初から諸外国のように銀行自身がクレジットカードやリボを扱っていれば、これほどの残高を持つ消費者金融専業という業態も、こういった形での消費者金融問題も発生しなかったはずです。

このように、消費者金融業は、国や規制によって、その発展に強い経路依存性がありますが、日本の場合、クレジットカードのように消費にも紐づかず、短期の利用にも制限されない貸付金残高が兆円単位で積み上がっちゃった。

こうした巨大な残高のある状況から出発して、法の強制力を使って次のフェーズに「人工進化」させるというのは、業者と消費者の自由な契約に完全にまかせる素朴な自由主義や、基本的には一切の金利が禁止されるイスラム社会とも違う、一つの道かも知れません。(社会主義的で、パターナリズム的で、エヴァンゲリオンのサード・インパクト的で嫌いだ、という人は多いと思いますが。また、今後本当にうまくいくのかどうかはまだわかりませんが。)

一方で、判例や法律が突如変わってその新しい均衡が貸金業者の株主の負担において実現されるとか、小数の掛け算すらできないやつらが国民の過半であるということを前提として契約自由の原則を制限しないといけないとすると、そもそも市場経済なんて成り立つのか?といった論点もあるかと思います。

また、前述のとおり、個別の実務が詐欺的でアンフェアに行われていたものが中心だったのか?というと、そうではないし、それを「略奪的貸し付け」だったなんて言ったら、社会全体の都合で逝った貸金業者も成仏できないし、現在経営が窮地に立っている貸金業の方々も納得できないんではないかと思います。

「政府の縄張り争い等の経緯から市場経済と貸金業者に多大な迷惑をかけてしまいました、過ちは繰り返しませぬから(こういうやり方は極めて不幸で特殊な経緯の場合のみに許される話でもう二度とこんなことが発生しないようにしますから)」という猛省が、国民全体に必要なのではないかと考える次第です。

(ではまた。)

[PR]

メールマガジン週刊isologue(毎週月曜日発行840円/月):

「note」でのお申し込みはこちらから。